働く側から見た萌丘東

萌丘東では、「こどもも保育者も共に育つ」環境づくりを大切にしています。

園のスタンス、チームで支え合う仕組み、そして一人ひとりの成長を応援する制度をご紹介します。

理念 ― 共に生きる力を育むということ ―

「生きる力」って、よく聞く言葉ですよね。でも、いざ説明しようとすると、ちょっと難しい。私たちも、いつも考え続けているテーマです。

私たちは、「生きる力」を、人や環境と関わりながら、自分らしく生きていく力のことだと思っています。そして、それは“いつか身につくもの”ではなく、こども達が今この瞬間を生きる中で育っていくものだと感じています。

こども達は毎日、小さな社会の中で生きています。友達とぶつかったり、話し合ったり、笑い合ったりしながら、「こうしたらうまくいくんだ」「相手はこんな気持ちなんだ」と気づいていく。そうやって少しずつ、共に生きる力を育てているのです。

私たちは、そんなこども達の“今”に寄り添いながら、安心できる関係の中で、思いを受け止め、挑戦を支えたいと思っています。自分を大切にしながら、まわりの人や環境と調和し、誰かと一緒に喜びをつくり出せる人に育ってほしい──それが、私たちの願いです。

ここで過ごす時間が、こども達にとっても、そして私たち大人にとっても、「人と関わることってあたたかいな」「生きるって面白いな」と感じられる日々になりますように。

教育・保育方針

- 安心できる人との関係(信頼の土台)

- こどもの気持ちを受けとめ、安心して頼れる大人としてそばにいます。

- 自分でやってみる力(主体性と自己肯定)

- 「やってみたい」という気持ちを大切にし、自分で選び、やりきる経験を重ねます。

- 相手を感じる力(共感と想像)

- 相手の気持ちを感じとり、言葉やしぐさで伝え合う経験を大切にします。

- 感じて動く身体(五感と挑戦)

- 自然や季節を感じながら、全身を使って遊び、考え、試す時間を大切にします。

- 言葉でつながる力(対話と表現)

- 思いを言葉にし、相手の話を聞き、気持ちを伝え合う力を育てます。

- 自然な生活リズム(心と体の調和)

- 食べる・寝る・遊ぶといった生活のリズムを整え、心も体も安定して育つ環境を大切にします。

- 喜びを分かち合う経験(共創と感謝)

- 力を合わせてやり遂げる経験を通して、喜びや感謝を分かち合います。

実践の方式 ~自分で保育をつくるということ

あなたは将来、どんな保育者になっていたら幸せだと思いますか?

面接などで一度は聞かれたことがあるかもしれません。

「こどもが好きだから」「やりがいがあるから」――そう口にしながらも、実は自分の中でまだしっくりきていない。そんなことはよくあることかもしれませんね。

萌丘東では、与えられたカリキュラムをこなすのではなく、こどもの姿を見つめ、考え、自分の手で保育をつくり出すことを大切にしています。その際に大事にしてほしいのは、3つのポイントです。

① 発達の専門性に基づいて理にかなっていること

② 園の方針の範囲であること

③ 協働の芽をはぐくむ環境をつくること

この3つを意識しながら、こどもの姿を見て考え、工夫し、保育を形にしていく――その中に、自分らしさが表れている。

そして、私たちが思うのは、他でもないあなたが考え、つくり出した保育によってこどもたちが笑顔になり、その笑顔があなた自身の笑顔につながること。それこそが、保育者として一番の幸せなのではないでしょうか。

乳児保育 ~安心できる関係の中で信頼の芽を育てる

「安心できる関係の中で信頼の芽を育てたい」―それが、私たちが目指す保育の原点です。

とはいえ、いつも理想どおりに寄り添えるわけではありません。朝の支度や行事の準備など、慌ただしい時間もあります。それでも、一人ひとりの子どもの表情やつぶやきに目を向け、「どう感じているかな?」と立ち止まる時間を少しずつ増やしています。

たとえば、泣いて登園した子にすぐ「がんばろうね」と声をかけるのではなく、隣でしばらく一緒に座ってみる。食事中にこぼしたとき、手を出す前に「自分でやりたいかな」と見守ってみる。そんな小さな関わりの積み重ねを大切にしています。

職員同士も同じです。忙しい中で支え合い、互いの声をかけ合いながら、「子どもも大人も、ここにいていいと思える園」へと、保育のかたちを今の時代に合わせて進化させています。

幼児保育 ~異年齢のかかわりの中で

私たちが日々の保育で大切にしているのは、こども達が“誰かと一緒に生きる力”を育てていくことです。その力は、特別な活動から生まれるわけではなく、毎日の関わりの中に息づいています。

園では、年齢の枠をこえてこども達が関わる場面を多く設けています。年上の子が年下の子を手伝ったり、年下の子が憧れのまなざしで見つめたり。そんな姿の中に、思いやりや責任感、挑戦する勇気が自然に育っていくのを感じます。

社会に出てからは、同じ年齢だけで過ごすことはほとんどありません。いろいろな年齢や考え方、得意なことを持った人たちと関わりながら学び合っていく。その意味で、異年齢の関わりは、こども達にとって“社会の入り口”のような学びの場だと思います。

もちろん、うまくいくことばかりではありません。思いがぶつかることも、待つことや譲ることを覚える瞬間もあります。けれど、その一つひとつの経験が、こども達にとって本当の意味での“共に生きる力”につながっていくのだと思います。

問いつづける「専門性」を考える

保育の仕事に、決まった答えはない――よくそう言われます。

けれど本当に話すべきなのは、その園として、一人の保育者としてどう実践しているかということですよね。

そして、その実践を「ただ続ける」だけでなく、“この保育って、本当に意味があるの?”と問い直すこと。その問いを、個人の中だけでなく、仲間と共有し、話し合い、ひとまずの結論を出して、また次に向かう――その繰り返しが大切ではないでしょうか。

こどもの姿、時代の流れ、保護者の価値観。すべてが変わっていく中で、子どもにとって本当に必要な保育もまた変わり続けなければなりません。その変化の中で、“今のこどもにとって本当に意味のある保育”を考え続けること。それこそが、萌丘東の保育者に求められる専門性だと思っています。

「考える」ことが、保育の出発点。答えのない世界で、問いを持ち続けることが、私たちの実践です。

こどものための「チーム保育」を考える

働きやすさに注目されがちなチーム保育ですが、それだけで本当にいいのでしょうか。もちろ

ん、協力し合える職場づくりは大切です。けれど、チームの目的が“職員のため”になっている

のは、どこか違和感がありますよね。

私たちが目指すのは、あくまでこどもの育ちを支えるためのチームです。こどもの姿も、保育者

の状況も、日々変化していく――その中で保育の質を保つためには、一人の力ではなく、複数

の保育者が関わり合うことが欠かせません。

大切なのは、園としての軸をぶらさずに、こどもの姿や保護者の思いに柔軟に応じられること。

つまり、“こどものために、一貫性と柔軟性を両立させる力”をチームが持てるかどうかです。

そうしたチームが育っていくと、「新人だからできない保育」や「誰かが休むと保育が止まってし

まう」そして、「意見を言うと場の空気が悪くなりそう」――。 そんな状態は、結果的になくなって

いきます。

チームで保育を進めていく中で本当に大切なのは、「何を大切にしたいか」を共有しながら、

一つの目的に向かって力を合わせていくこと。その積み重ねこそが、こどもにとっても保育者

にとっても安心できる保育の形を生み出していくのだと思います。

生きる力を支える「食育」を考える

命の大切さを教えるだけで、本当に十分だろうか

食育というと、「栄養」や「おいしさ」「感謝」を教えることが思い浮かびます。もちろん、それはとても大事なこと。私たちも大切にしています。でも、それだけで今のこども達の育ちを支えられるのかな…と感じることがあります。

食事の多様化が進み、生活スタイルや家庭環境が大きく変わる中で、こども達はこれまで以上に、自分自身で食生活を選んでいく時代を生きていきます。だからこそ園では、家庭でよく食べるものを提供するのではなく、「食べる体験の幅」そのものを広げることを重視しています。

「正しい食」ではなく、「自分に合った食」へ

私たちの食育の目的は、“正しい食べ方を教える”ことではありません。こども自身が将来、自分の体や心に合った食を選べるようになること。そのために必要なのは、多様な味やメニュー、価値観に触れる経験です。

園での食体験は、その“基盤”を育てるためのもの。栄養や命の尊さを大切にしながら、「これが私にとって心地よい」「こう食べたい」と将来自分で選べる土台作り――それが、萌丘東の食育の中心です

保育者の評価 ~保育者として、人として育つ二つの力

萌丘東では、保育者の成長を 「自分のことができるようになること」 「相手のことにも気を配れるようになること」 という二つの軸で見つめています。

自分の仕事を責任をもってやり遂げること。そして、周りの人を思いやりながらチームの一員として動けること。この二つの力が育っていくほどに、子どもたちは“共に生きる”モデルを日常の中で感じ取ります。

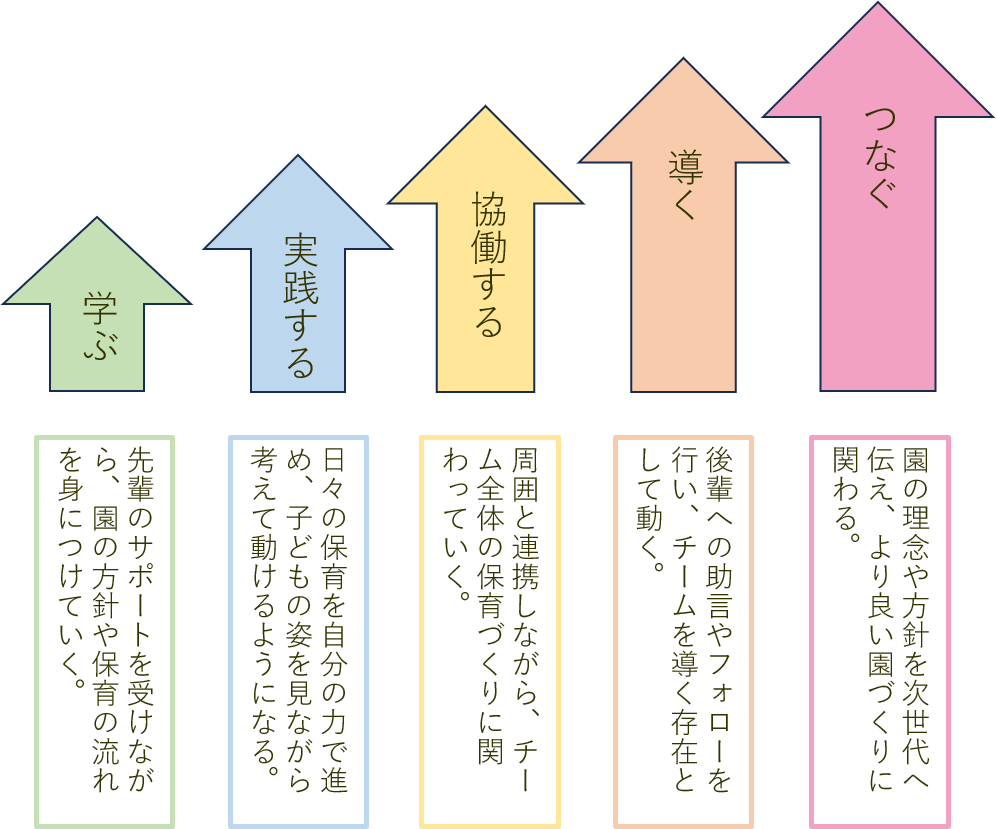

こうした保育者としての成長を、明確なステップとして可視化し、評価される仕組みにするにはどうすればいいだろうか。その思いを明文化したのが、萌丘東のキャリアステップです。

萌丘東のキャリアステップ

一歩ずつ、考え、動き、つながる保育者へ

働く環境や制度 ~保育に集中できる環境を考える

保育をしていると、「このやり方でよかったのかな」「もっとこうすればよかったのかも」と感じることが、誰にでもあります。

「いつでも話してね」って言われても、そんな悩みほど人には話しづらいものですよね。「自分だけがそう感じているのかも」と迷うこともあるかもしれません。

けれど、いざ誰かに話してみると、不思議と心がすっと軽くなったり、「そう感じていたのは自分だけじゃなかった」と安心したりする瞬間があります。そうした小さな共有の積み重ねが、“今日のあなた”を支えてくれているのだと思います。

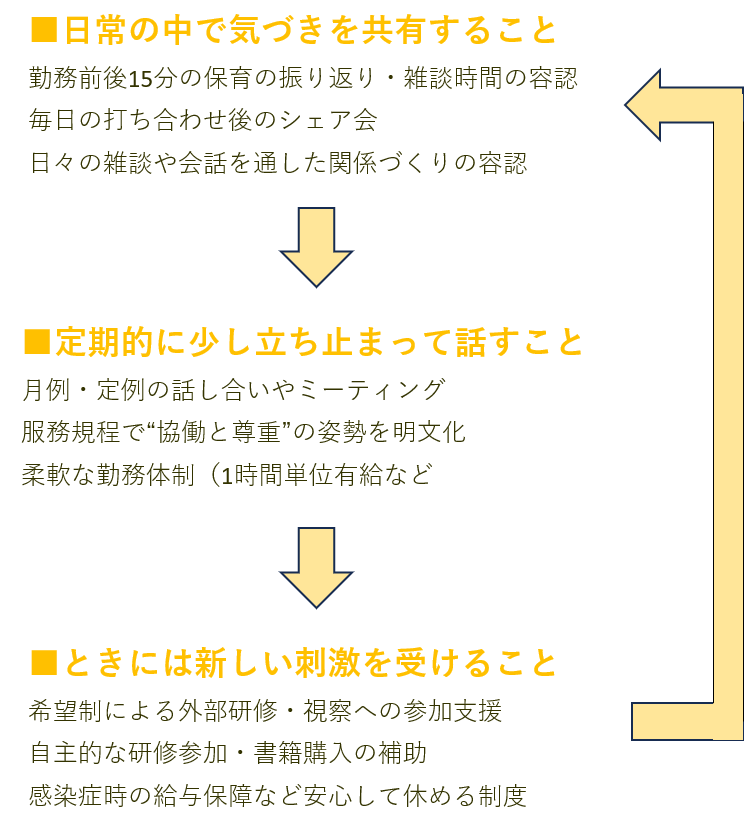

日常の中で気づきを共有したり、定期的に少し立ち止まって話したり、ときには園を離れて新しい刺激を受けたり。そんな“話すきっかけ”や“ふりかえる時間”を、どう作っていくかを考えながら、私たちは、環境を一つひとつ形にしています。

実際の取り組みとして

園の実情をピックアップ

- チームで支え合う職場環境

- 複数担任制とフリー保育士の配置で、欠勤時もチームでカバー

- 有休や欠勤でも、クラスを超えて助け合い保育

- お互いの得意を活かし、園全体で協力し合う文化があります

- 休みやすさ・働きやすさ

- 年次有給休暇の取得率70%以上

- 気兼ねなく休める雰囲気を大切に

- 法定どおりの休憩確保、専用の休憩スペース完備

- 独自の福利厚生

- ランチやディナー・リラクゼーション・保育着・美容手当など

- 「日々気持ちよく働けること」を大切にした支援制度です

- スキルアップ支援

- 研修・講座・スクール参加への補助制度あり

- 日々の打ち合わせ後に気になっていることなどを話せる時間

- 子育てと両立できる環境

- 小学校以下の子を育てながら働く職員も多数

- 当園や姉妹園へお子さんを預けながら働いている人も複数

ここまで、園の保育や働く環境についてお伝えしてきました。

その背景には、園だけでなく、法人として大切にしている考え方があります。

少し言葉は多くなりますが、「どんな組織でありたいか」

「なぜ、こうした園づくりをしているのか」

を知っていただくために、法人の考えをご紹介します。

法人紹介 ~大切にしていること

私たちの法人は、「こうあるべきだ」という完成された答えを、最初から持っていたわけではあり

ません。

人と関わる仕事の中で、迷い、立ち止まり、振り返りながら、それでも誠実であろうとすることを、

何よりも大切にしてきました。

これまでに積み重ねてきた保育や支援の実践は、少しずつ私たちの考えを形づくり、いま、

「誠実な関わりが、人を育てる」という言葉としてあらためて言語化されようとしています。

この理念は、すでにすべてが行き渡っているものではありません。保育リーダー達を中心に確

認し、現場の実情に耳を傾けながら、日々の実践と結びつけていく途中にあります。

それでも、人に向き合う仕事だからこそ、考え続けること、言葉にし続けることをやめない。その

姿勢を、法人として大切にしています。

萌丘東幼稚園・保育園では、この法人の姿勢を背景に、「共に生きる力を育む保育」を園の方

針として掲げ、日々の保育を積み重ねています。

スローガン

誠実な関わりが、人を育てる。

人に向き合うすべての場面で誠実さを大切にすること。

その姿勢が、子どもを育て、高齢者を支え、

地域の力を高め、職員同士の信頼を育んでいきます。

いま、法人として向き合っていること

こうした考えのもとで、私たちの法人は今、次のようなテーマに向き合っています。

まず一つは、安心して続いていく組織であること。良い保育や支援は、法人が健全に存在

し続けてこそ成り立つと考えています。

二つ目は、大切にしている価値が、きちんと伝わること。どんな保育をしているのか、どんな

思いで人が働いているのか。日々の営みが、地域や社会に“見える形”で伝わることを目指

しています。

そして三つ目は、その価値を、言葉にし続けること。保育や支援の現場は、本来とても豊か

で、同時に見えにくい世界です。だからこそ、考えを言葉にし、共有し、ズレや迷いも含め

て対話し続けることを大切にしています。

最後に

もし、ここまで読んで、

「答えを一緒に考える保育がしたい」

そう感じた方と、日々の保育を重ねていけたらうれしいです。

お問い合わせ

電話に出た職員に見学や面接の希望をお伝えしていただければ大丈夫です。

幼稚園はこちらから

保育園はこちらから

お問い合わせフォーム

ぜひお気軽にお問合せください。